О программе полета "Галилео" мы уже рассказывали, но вкратце напомним ее. Этот космический аппарат был запущен с Земли 18 октября 1989 года с целью изучения Юпитера и его спутников. Различные препятствия, постоянно возникающие перед разработчиками данного проекта с момента начала работы над ним еще в 1977 году, в итоге заставили их отказаться от идеи быстрого двухлетнего перелета к Юпитеру. Первоначальная схема полета была заменена на сложную траекторию с маневрами у Венеры и Земли, по которой "Галилео" прибыл к Юпитеру лишь спустя шесть лет после старта . При этом по дороге к царю планет ему удалось встретиться с двумя астероидами - относительно небольшой Гаспрой и более крупной Идой. Вместе с "Галилео" к Юпитеру отправился специальный зонд, которому предстояло осуществить спуск в атмосферу самой большой планеты Солнечной системы. В июле 1995 года спускаемый зонд отделился от основного аппарата. И после пяти месяцев самостоятельного полета 7 декабря прошлого года он наконец-то достиг своей цели и вошел в атмосферу Юпитера...

Динмика спуска

Сегодня, когда, наконец, на Землю передана вся информация с зонда, можно сказать, что спуск прошел четко по плану, и никаких неожиданных сюрпризов и нештатных ситуаций не было . Если, конечно, не считать того, что главный парашют по непонятным причинам раскрылся на 53 секунды позже, чем было установлено графиком, и соответственно изучение атмосферы Юпитера также началось чуть позже, чем планировали разработчики проекта.

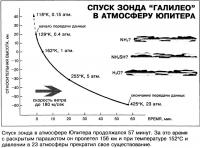

При подлете к Юпитеру скорость спускаемого аппарата, ускоренного притяжением гигантской планеты, достигала 45 км/сек (расчетное значение - 47 км/сек). Однако за первые две минуты вхождения аппарата в атмосферу планеты сопротивление ее верхних слоев уменьшило его скорость до нескольких сотен метров в секунду. При этом перегрузки, которые пришлось пережить зонду в этот период, достигали 228g (по расчету - 230g, где g - ускорение свободного падения на Земле). А температура на поверхности аппарата в это время более чем в два раза превышала температуру солнечной фотосферы!

Здесь необходимо отметить одну немало важную деталь. Зонд вошел в атмосферу планеты строго под расчетным углом чуть больше 8° к местной горизонтали. Если бы этот угол был меньше 7°, то спускаемый аппарат отрикошетировало бы от атмосферы, а если больше 10° - он просто погиб бы в ней от перегрева.

Приблизительно через две минуты после прохождения максимальных перегрузок с помощью малого парашюта был выпущен основной парашют, на котором аппарат и продолжил свой спуск. Еще спустя десять секунд про изошел сброс лобового экрана, и почти сразу после этого момента начались прямые измерения характеристик атмосферы Юпитера. При этом, однако, стоит заметить, что детекторы молний и энергичных частиц начали работать еще за три часа до спуска.

Измерения продолжались ровно 57 минут до тех пор, пока экстремальные значения температуры и давления не привели к прекращению работы систем связи и передачи данных. Это произошло при атмосферном давлении в 23 атмосферы и температуре 152 °С (расчетные значения при данной продолжительности работы приборов: давление в 20 атмосфер, температура 120 ° С) . К этому моменту времени зонд с раскрытым парашютом опустился на 156 км.

Вся информация с зонда передавалась на аппарат "Галилео", где она одновременно записывалась в память компьютера и на ленточное записывающее устройство. Затем дважды из памяти и трижды с записывающего устройства она транслировалась на Землю. Скорость трансляции резервной антенны "Галилео", принявшей на себя функции нераскрывшейся главной антенны, очень мала, и поэтому окончательная передача данных, полученных зондом, закончилась лишь только в середине апреля. Для их подробного и детального анализа потребуется несколько лет, однако некоторые выводы можно сделать уже сегодня.

Что мы узнали?

Первое, с чем столкнулся модуль, был мощный радиационный пояс, расположившийся на высоте примерно в 50 тыс. км над поверхностью облаков. По энергии образующих его заряженных частиц он оказался в 10 раз мощнее околоземных радиационных поясов. Однако это неудивительно, если мы вспомним о мощном магнитном поле Юпитера, которое в десятки раз превосходит по напряженности магнитное поле Земли.

Довольно неожиданными оказались данные об облачном составе верхних слоев атмосферы планеты. Согласно теоретическим моделям зонд должен был пройти сквозь три слоя облачности: слой белых перистых облаков из аммиачного льда (NH3), слой из гидросульфитов аммония (NH4SH) и слой кристалликов водяного льда (Н2О). Однако нефелометр, прибор для изучения облачности, зафиксировал лишь одну облачную структуру — тонкий слой гидросульфитов аммония. Данные же с радиометра суммарного потока, измерявшего яркость неба в различных направлениях, по-видимому, указывают на наличие верхнего слоя облачности из аммиачного льда. При этом радиометр не зафиксировал слой гидросульфитов аммония, обнаруженный нефелометром, и наоборот, нефелометр не "увидел" облаков аммиачного льда, зафиксированных радиометром. Так что над этими результатами ученым еще придется поломать голову.

Данных, которые указывали бы на наличие сколько-нибудь значительных водяных облаков, просто нет. Забегая немного вперед, скажем, что вообще воды в атмосфере Юпитера оказалось значительно меньше, чем предполагалось — всего около 0.002%. Эту "сухость" атмосферы Юпитера также еще предстоит объяснить.

При этом стоит отметить одну интересную деталь, которую обязательно придется учесть при анализе полученных результатов. Как показывают наземные телескопические наблюдения, точка входа зонда могла находиться в одном из наименее облачных районов Юпитера. Установлено, что зонд вошел в атмосферу около края одной из "горячих областей", наблюдаемых в инфракрасном диапазоне и составляющих около 1% от всей поверхности. Астрономы считают, что такие области являются районами с малой облачностью. И вполне вероятно, что зонд "Галилео" попал в разрывы облаков.

Немало проблем перед планетологами поставили и данные о химическом составе планеты. В первых пресс-релизах было объявлено, что отношение количества гелия к водороду в атмосфере Юпитера вдвое меньше, чем на Солнце, что повергло в шок многих специалистов. Такого результата не ожидал никто, поскольку астрономы были уверены, что это отношение должно было быть приблизительно равным подобному отношению на Солнце. Сперва полученный результат пытались объяснить гравитационным разделением гелия и водорода с уходом гелия во внутренние слои атмосферы и превращением его там в жидкое (капельное) состояние.

Однако теперь, после уточнения всех данных, в этой гипотезе больше нет необходимости: отношение гелия к водороду оказалось равным 0.24, что мало отличается от соответствующего показателя в атмосфере Солнца (0.25).

Установленная близость соотношений гелия к водороду на Солнце и Юпитере означает, что химический состав Юпитера остался примерно таким же, каким был несколько миллиардов лет назад состав протопланетного облака. Эта величина показывает, что гравитационное осаждение гелия в глубинные слои Юпитера не происходило со столь высокой скоростью, как на Сатурне, где оценка отношения гелия к водороду составляет 0.06. Полученные результаты также говорят о том, что внутренние области Юпитера намного горячее, чем у окольцованной планеты.

Новые данные по гелию повысили и первоначальные оценки относительного содержания других составляющих атмосферы Юпитера. Так, углерода, азота и серы оказалось существенно больше в процентном отношении, чем на Солнце. Как полагает научный руководитель проекта зонда "Галилео" Ричард Янг, это может быть связано с приносом тяжелых элементов на Юпитер метеоритами и другими малыми телами, падающими на эту планету. В то же время количество органических соединений оказалось весьма малым — 0.00002%, что буквально на грани возможного обнаружения.

Были обнаружены следы метана (СН4) — 1000 частей на миллион. Содержание аммиака (NH3) было найдено равным 2000 частей на миллион, что почти в 10 раз больше, чем ожидалось. Зато неона (Ne) было обнаружено лишь 20 частей на миллион против 250 частей на Солнце, сероводорода (H2S) — тоже 20 частей (половина солнечного содержания).

Атмосфера Юпитера поставила перед учеными ряд задач не только по своему составу. Плотность ее верхних слоев оказалась намного выше ожидаемой. Температура также оказалась выше предсказанной. Это говорит о существовании некоего источника нагрева верхних слоев атмосферы помимо солнечных лучей. Скорее всего, тепло идет из недр Юпитера.

Также, скорее всего, именно это тепло Юпитера поддерживает циркуляцию атмосферы планеты, в частности, возбуждает в ней сильные ветровые потоки. Скорость ветров на Юпитере оказалась значительно выше ожидавшейся: вместо предсказанных 100 м/сек она достигала 180 м/сек и была приблизительно постоянной по мере спуска.

Еще один сюрприз — детектор молний не зафиксировал их расчетного количества в атмосфере Юпитера. Молнии регистрировались в 3-10 раз реже, чем за такое же время на Земле. Оптическая часть детектора не заметила вспышек вблизи от зонда, но на радиочастотах было зафиксировано примерно 50 тыс. разрядов. Судя по радиосигналам, разряды происходили очень далеко (около 10 тыс. км от зонда) и были примерно в десять раз мощнее земных.

Все эти новые факты требуют объяснения. Каковы особенности формирования Юпитера и в чем разница в формировании Юпитера и Сатурна? Что является основным фактором в этих различиях: близость Юпитера к Солнцу и поглощение в четыре раза большего количества энергии или большая масса (Юпитер в три с лишним раза массивнее Сатурна), приведшая к повышению температуры в недрах планеты и генерации потока тепла изнутри? Ответы на эти вопросы должны дать дальнейшие теоретические исследования — конструкторы свое дело уже сделали.

А что же, в конце концов, случилось с зондом? Постепенно опускаясь, он сначала достиг уровня, где расплавился парашют, затем алюминиевые части и, наконец, титановый корпус. Капли расплавов в итоге испарились, обогатив атмосферу Юпитера.

Миссия продолжается

По программе дальнейшего полета "Галилео" должен 27 июня 1996 года подойти к Ганимеду. Он сфотографирует его с расстояния, которое не превысит 500 км (это намного меньше, чем при предыдущем приближении к этому спутнику "Вояджеров"), а также проведет его спектроскопические исследования.

Используя притяжение Ганимеда, аппарат будет переведен на другую орбиту и 6 сентября этого года вновь пройдет вблизи этого спутника, однако на этот раз уже на расстоянии 250 км. Затем, изменив орбиту, 4 ноября он пройдет на расстоянии 1100 км от Каллисто. Потом, продолжая обращаться вокруг Юпитера, аппарат "Галилео" 19 декабря 1996 года и 20 февраля 1997 года пролетит вблизи Европы, 5 апреля и 7 мая 1997 года вновь навестит Ганимед, а 25 июня и 17 сентября 1997 года — Каллисто. Последнее рандеву, оно произойдет с Европой, состоится 6 ноября 1997 года.

Что касается Ио, то вблизи него аппарат пролетел как раз в день спуска зонда в атмосферу Юпитера, то есть 7 декабря 1995 года. Однако телесъемка этого спутника и его спектроскопические исследования не проводились. Это связано с тем, что в это время "Галилео" ждал информацию с зонда, и разработчики проекта решили не загружать его дополнительной работой, а полностью сконцентрировали его "внимание" на прием столь важных данных, что бы, "не дай Бог", не потерять их. Однако съемка Ио будет проводиться между встречами с другими спутниками. Также возможно, что заключительная часть программы будет изменена с тем расчетом, чтобы выполнить еще один пролет вблизи этой луны Юпитера.

Можно только восхищаться умением американских небесных механиков, которые не только учли притяжение Юпитера и возмущения со стороны Солнца и Сатурна, но и притяжение спутников Юпитера, особенно при прохождении аппарата в непосредственной близости от них. Движение "Галилео" рассчитано так, чтобы иметь на наименьших расстояниях наибольшее число сближений с галилеевскими спутниками гигантской планеты.

Когда вы будете читать эти строки, первое из запланированных сближений — с Ганимедом — уже произойдет. О его результатах, равно как и о последующих "свиданиях", мы будем регулярно сообщать в следующих номерах журнала.