Земля, как известно, вертится, и это обстоятельство приходится учитывать каждому, кто хочет научиться получать добротные астрономические снимки. Вследствие суточного вращения нашей планеты изображения звезд и других небесных объектов за время экспозиции растягиваются в линии. Иногда в этих треках есть своя прелесть, но как быть, если вы хотите получить нормальную, а не "размазанную" фотографию созвездия, кометы или туманности? Есть два способа добиться того, чтобы звезды на снимке всегда оставались такими, какими мы их видим на небе.

Первый, простейший прием, который применяется при съемках с неподвижным фотоаппаратом, заключается в уменьшении времени экспозиции до такого значения, при котором точечные изображения звезд еще не успевают превратиться в штрихи. Но насколько короткой должна быть выдержка в таком случае?

Ответить на этот вопрос нам поможет формула, позволяющая вычислить время экспозиции t в секундах, за которое звезда, имеющая склонение 5, прочертит на негативе трек длиной d при съемке объективом, имеющим фокусное расстояние F:

Тип используемого объектива однозначно задает фокусное расстояние, фотографируемая область неба — склонение. У нас остался один не определенный пока параметр — длина трека. Подставив на его место величину предельно допустимого сдвига звезды на негативе, мы узнаем максимальную выдержку, с которой можно фотографировать данный район неба с данным объективом без опаски "размазать" звезды.

Обычно размер максимального сдвига принимается равным 0.05 мм. Но это лишь некое среднее значение, хорошее в качестве первого приближения. Оно будет отличаться для различных комбинаций "объектив-пленка" и должно подбираться с учетом качества объектива, зернистости пленки и, естественно, вашей личной требовательности. Например, при ответственных съемках с высококачественным объективом на мелкозернистую пленку предельно допустимый сдвиг желательно уменьшить до 0.02—0.03 мм.

Но допустим, мы установили этот допуск равным 0.05 мм и хотим сфотографировать неподвижной камерой с 50-мм объективом светило, имеющее склонение 40°. После подстановки исходных данных в формулу получаем выдержку, равную 18 секундам. Это означает, что если при данных условиях съемки время экспозиции будет равно 18 секундам и менее, то смешение звезд на фотографии не превысит установленного предела.

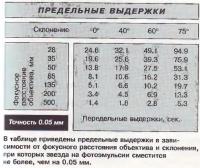

Значения максимальных выдержек для разных склонений и фокусных расстояний приведены в таблице. Из нее видно, что короткофокусные объективы позволяют делать более длительные экспозиции. Кроме того, оказывается, что околополярные области фотографировать значительно выгоднее, чем экваториальные, так как при съемке последних допустимая выдержка принимает свое минимальное значение.

Обратите внимание также на то, что приведенную выше формулу можно значительно упростить, подставив в нее значения d=0.05 мм и δ=0°. Тогда допустимая выдержка для съемки экваториальных светил может быть вычислена как t=700/F. Если вы предъявляете более высокие требования и уменьшаете допустимый сдвиг до 0.03 мм, формула приобретает вид t=400/F. Учтите, что это — наихудший случай, когда фотографируемая звезда находится на экваторе. При съемке звезд, имеющих склонения 40°, время экспозиции можно увеличить на треть, для 60° — в 2 раза, а для 75° — в 4 раза.

Съемка с короткими выдержками хороша тем, что не требует никакого специального оборудования кроме самой камеры, закрепленной на обычном фотографическом штативе (Звездочет, 1998 г., №5, стр. 24). Однако, этот способ годится только для фотографирования ярких объектов: за короткие экспозиции, характерные для съемок с неподвижной камерой, обычно удается зафиксировать звезды лишь немного слабее тех, что видны невооруженным глазом.

Регистрация на фотопленку более слабых объектов возможна лишь при условии, что мы сможем заставить камеру двигаться с той же скоростью и в том же направлении, что и звезды, компенсируя, таким образом, суточное вращение неба. Это позволяет полностью избавиться от ограничения по времени выдержки. Правда, вместе с этим возникают и новые проблемы.

Если закрепить фотоаппарат на азимутальную монтировку и сделать достаточно длительную экспозицию, двигая камеру вслед за фотографируемой звездой, то полученный снимок, скорее всего, вас разочарует. Лишь близкая к этой звезде область кадра будет иметь хорошее качество, а на остальной части кадра звезды растянутся в дуги. Причем размеры этих дуг будут тем больше, чем дальше они расположены от звезды, за которой производилось слежение.

Этот эффект называется вращением поля зрения. Он возникает, когда оси монтировки, на которую установлена фотокамера, не сориентированы относительно оси вращения Земли. Поэтому для съемки небесных объектов с длительными выдержками абсолютно необходимо иметь экваториальную монтировку, у которой одна из осей, называемая полярной, указывает на Полюс Мира, и, следовательно, параллельна оси вращения Земли.

Насколько хорошо должна быть выставлена полярная ось монтировки на Полюс Мира? В первом приближении — тем точнее, чем дольше время выдержки и чем крупнее формат кадра (фокусное расстояние объектива здесь роли не играет). Однако, точная цифра зависит от столь многих факторов, что, пытаясь дать однозначный ответ на этот вопрос, мы рискуем залезть в такие математические дебри, из которых очень не скоро сможем выбраться. Достаточно сказать, что хотя необходимую точность ориентировки полярной оси очень трудно предсказать, часто именно ее не хватает для получения хорошего снимка, свободного от вращения поля. Следовательно, к этому вопросу следует подходить очень серьезно и выставлять полярную ось с максимально возможной точностью. Это особенно важно при съемках с длительными экспозициями и на широкоформатную пленку, так как в этих случаях эффект вращения поля заметен гораздо сильнее.

Чаще всего экваториальную монтировку ориентируют следующим способом: вначале грубо "на глаз" полярная ось направляется на Полярную звезду, которая находится менее чем в градусе от Полюса Мира. Затем телескоп наводится на звезду вблизи небесного экватора, которая в данный момент близка к кульминации. Приведя звезду в центр поля зрения и включив часовой механизм, производится слежение за тем, не смещается ли звезда в вертикальном направлении. Если в телескопе с перевернутым изображением звезда уходит вниз (трубу телескопа при корректировке приходится приподнимать вверх), то полярную ось монтировки надо сдвинуть в сторону востока, если звезда уходит вверх — то в сторону запада. Устранение вертикального смещения звезды, находящейся вблизи меридиана, позволяет сориентировать полярную ось по азимуту.

После этого выбирается экваториальная звезда на востоке на высоте 15—20 градусов над горизонтом и приводится в центр поля зрения телескопа. Теперь снова требуется определить, не смещается ли звезда в вертикальном направлении. Если она уходит вниз (трубу телескопа приходится приподнимать), то угол наклона полярной оси к горизонту надо уменьшить, а если звезда уходит вверх, то увеличить. Устранение вертикального смещения звезды в этом случае позволяет отрегулировать полярную ось по высоте. Повторяя несколько раз процедуру установки полярной оси по азимуту и по высоте, экваториальную монтировку можно сориентировать с необходимой точностью. ("Как выставить полярную ось телескопа").

Но оказывается, правильное выставление полярной оси монтировки — это лишь одна составляющая успеха, для достижения которого от вас еще требуется организовать контроль за тем, чтобы камера во время съемки с достаточной точностью следила за движением звезд. Этот процесс называется гидированием, и осуществляется он обычно при помоши телескопа, закрепленного параллельно фотокамере. Перед началом съемки телескоп-гид наводится на какую-нибудь звезду, находящуюся как можно ближе к центру фотографируемой области. А уже в процессе съемки наблюдатель производит небольшие коррекции, следя за тем, чтобы выбранная звезда в течение всей экспозиции оставалась на перекрестии нитей окуляра.

Необходимую точность гидирования (А) в угловых секундах мы можем рассчитать по следующей формуле:

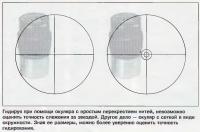

где d и F уже знакомые нам максимально допустимое смещение звезды на негативе и фокусное расстояние объектива. Принимая d=0.03 мм, получаем, что при съемке с объективом, имеющим фокусное расстояние 200 мм, гидировать необходимо с точностью не ниже 31 секунды дуги. К сожалению, знание этой величины практически бесполезно, если гидирование осуществляется при помощи окуляра, снабженного лишь простым перекрестием нитей. Проблема в том, что в этом случае в поле зрения у нас нет никакого ориентира, по которому мы сможем оценить размер этих самых 31"!

Для решения этой проблемы обычно применяются специальные окуляры, имеющие более сложную конструкцию сетки нитей, например, в виде концентрических окружностей. Зная, какую область неба покрывает каждая окружность, легко оценить предельно допустимое "отклонение" звезды от центра перекрестия во время экспозиции.

За рубежом подобные окуляры выпускаются уже давно, в нашей же стране их производство было освоено лишь в прошлом году. Выбор правда невелик — всего одна модель, выпускаемая новосибирским объединением "Точприбор", представляющая собой 1.25-дюймовый окуляр Кельнера с фокусным расстоянием 10 мм, снабженный подсвечиваемой сеткой нитей сложной формы. Очень важным достоинством этой модели является возможность регулировать уровень подсветки, чтобы сетка всегда хорошо выделялась на фоне неба, вне зависимости от его яркости.

Но что делать, если вы имеете только окуляр с простым перекрестием нитей? Единственное, что можно посоветовать в данном случае — это гидировать с максимально возможной точностью в надежде, что ее окажется достаточно. Чтобы глазу легче было заметить смещение звезды относительно перекрестия, на гиде необходимо установить сильное увеличение. Его можно оценить исходя из соображения, что глаз уверенно замечает смещение звезды на угол не менее 0.5°. Следовательно, чтобы максимально допустимое угловое смещение звезды (в нашем примере — 31") глаз мог рассматривать в окуляре под углом 0.5°, требуется поставить увеличение, как минимум, равное 0.5°/31"=1800"/31"=58 крат.

Из этих рассуждений можно вывести следующее правило: для уверенного гидирования надо стараться делать так, чтобы фокусное расстояние объектива фотокамеры в миллиметрах не превышало увеличение гида более чем в 3—4 раза. Можно сказать и наоборот: увеличение гида не должно быть меньше фокусного расстояния объектива в миллиметрах, деленного на 3. В этом случае вы можете с большей долей вероятности надеяться на то, что звезды на полученном снимке останутся точками.

Получаем качественные неразмазанные астрономические снимки

Дата: Июль 1998

Любительский телескоп системы Шмидта-Кассегрена

Отличия телескопов систем Шмидта и Максутова

Самодельный стационарный 400-мм телескоп

Телескопы-роботы с дистанционным управлением

Оформление школьного кабинета астрономии

Какое увеличение будет для телескопа оптимальным

Насадка для быстрой фокусировки телескопа

Отличия телескопов систем Шмидта и Максутова

Самодельный стационарный 400-мм телескоп

Телескопы-роботы с дистанционным управлением

Оформление школьного кабинета астрономии

Какое увеличение будет для телескопа оптимальным

Насадка для быстрой фокусировки телескопа

Ссылки на эту статью:

TEXT: HTML:Получаем качественные неразмазанные астрономические снимки на сайте Hypernova.ru" readonly="true"> BB Code:

TEXT: HTML:Получаем качественные неразмазанные астрономические снимки на сайте Hypernova.ru" readonly="true"> BB Code:

Ваши комментарии

(0)

Пока нет ни одного комментария, вы можете быть первым!

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ