Гравитационный маневр как природное явление впервые был обнаружен астрономами прошлого, которые поняли, что значительные изменения орбит комет, их периода (а, следовательно, и их орбитальной скорости) происходят под гравитационным влиянием планет. Так, после перехода короткопериодических комет из пояса Койпера во внутреннюю часть Солнечной системы значительное преобразование их орбит происходит именно под гравитационным влиянием массивных планет, при обмене с ними угловым моментом, без каких-либо энергетических затрат.

Саму идею использовать гравитационные маневры для достижения цели космического полета разработал Майкл Минович в 60-х годах, когда, будучи студентом, он проходил практику в Лаборатории реактивного движения NASA. Впервые идея гравитационного маневра была реализована в траектории полета автоматической межпланетной станции "Ма-ринер-10", когда для достижения Меркурия было использовано гравитационное поле Венеры.

В "чистом" гравитационном маневре правило равенства модуля скоростей до и после сближения с небесным телом сохраняется неукоснительно. Выигрыш становится очевидным, если от планетоцентрических координат перейти к гелиоцентрическим. Это хорошо видно на приведенной здесь схеме, адаптированной из книги В. И. Левантовского "Механика космического полета". Слева показана траектория аппарата, как ее видит наблюдатель на планете Р. Скорость vвх на "местной бесконечности" по модулю равна vвых. Все, что заметит наблюдатель, это изменение направления движения аппарата. Однако наблюдатель, находящийся в гелиоцентрических координатах, увидит значительное изменение скорости аппарата. Поскольку сохраняется только модуль скорости аппарата относительно планеты, а он сравним с модулем орбитальной скорости самой планеты, результирующая векторная сумма скоростей может стать как большей, так и меньшей скорости аппарата перед сближением. Справа показана векторная диаграмма такого обмена угловыми моментами. Через vвх и vвых обозначены равные скорости входа и выхода аппарата относительно планеты, а через Vсбл, Vудал и Vпл — скорости сближения и удаления аппарата и орбитальная скорость планеты в гелиоцентрических координатах. Приращение ΔV — этот тот импульс скорости, который планета сообщила аппарату. Конечно тот момент, который передает планете сам аппарат, пренебрежимо мал.

Таким образом, соответствующим выбором трассы сближения можно не только изменить направление, но и значительно увеличить скорость аппарата без всяких затрат его энергоисточников.

На этой схеме не показано, что вначале скорость резко возрастает, а затем падает до конечной величины. Баллистиков это обычно не заботит, они воспринимают обмен угловыми моментами как "гравитационный удар" со стороны планеты, длительность которого пренебрежимо мала по сравнению с полной длительностью полета.

Критическими в гравитационном маневре оказываются масса планеты М, прицельная дальность d и скорость vвх. Интересно, что приращение скорости ΔV оказывается максимальным, когда vвх равно круговой скорости у поверхности планеты.

Таким образом, наиболее выгодны маневры у планет-гигантов, причем они заметно сокращают длительность полета. Используются также маневры у Земли и Венеры, но это значительно увеличивает длительность космического путешествия.

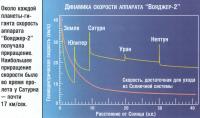

После успеха экспедиции "Маринера-10" гравитационные маневры применялись во многих космических экспедициях. Например, исключительно успешной была миссия аппаратов "Вояджер", с помощью которых были проведены исследования планет-гигантов и их спутников. Аппараты были запущены в США осенью 1977 года и достигли первой цели миссии, планеты Юпитер, в 1979 году. После выполнения исследовательской программы у Юпитера и исследований его спутников аппараты совершили гравитационный маневр (с использованием поля тяготения Юпитера), что позволило направить их по несколько различающимся траекториям к Сатурну, которого они достигли в 1980 и 1981 годах соответственно. Далее "Вояджер-1" выполнил сложный маневр, чтобы пройти на расстоянии всего лишь 5000 км от спутника Сатурна Титан, а затем оказался на траектории ухода из Солнечной системы.

"Вояджер-2" также проделал еще один гравитационный маневр и, несмотря на некоторые возникшие технические проблемы, был направлен к седьмой планете, Урану, встреча с которым состоялась в начале 1986 года. После сближения с Ураном в его поле был выполнен еще один гравитационный маневр, и "Вояджер-2" направился к Нептуну. Здесь гравитационный маневр позволил аппарату достаточно тесно сблизиться со спутником Нептуна Тритоном.

В 1986 году гравитационный маневр у Венеры дал возможность советским космическим аппаратам "ВЕГА-1" и "ВЕГА-2" встретиться с кометой Галлея.

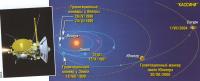

В самом конце 1995 года Юпитера достиг новый аппарат, "Галилео", трасса полета которого была выбрана как цепь гравитационных маневров в полях тяготения Земли и Венеры. Это позволило аппарату за 6 лет дважды посетить пояс астероидов и сблизиться с довольно крупными телами Гаспрой и Идой, да еще дважды вернуться к Земле. После запуска в США осенью 1989 г. аппарат был направлен к Венере, с которой сблизился в феврале 1990 г., а затем в декабре 1990 г. вернулся к Земле. Снова был выполнен гравитационный маневр, и аппарат ушел к внутренней части пояса астероидов. Чтобы достичь Юпитера, в декабре 1992 г. "Галилео" снова вернулся к Земле и, наконец, лег на курс полета к Юпитеру.

В октябре 1997 года, также в США, к Сатурну был запущен аппарат "Кассини". Программа его полета предусматривает 4 гравитационных маневра: два у Венеры и по одному у Земли и у Юпитера. После первого маневра в сближении с Венерой (в апреле 1998 г.) аппарат ушел к орбите Марса и снова (без участия Марса) возвратился к Венере. Второй маневр у Венеры (июнь 1999 г.) возвратил "Кассини" к Земле, где также был выполнен гравитационный маневр (август 1999 г.). Так аппарат набрал достаточную скорость для быстрого полета к Юпитеру, где в конце декабря 2000 г. будет выполнен его последний маневр на пути к Сатурну. Цели аппарат должен достичь в июле 2004 года.

Л. В.Ксанфомалити, доктор физ.-мат. наук, заведующий лабораторией Института космических исследований.